ボードゲームがテレビゲームと大きく違う特徴のひとつに、ゲームの寿命があります。

一昔前のテレビゲームが普通に遊ばれることはないですが、技術革新が小さいボードゲームは、名作であれば形も変えずいつまでも遊ばれることになります。

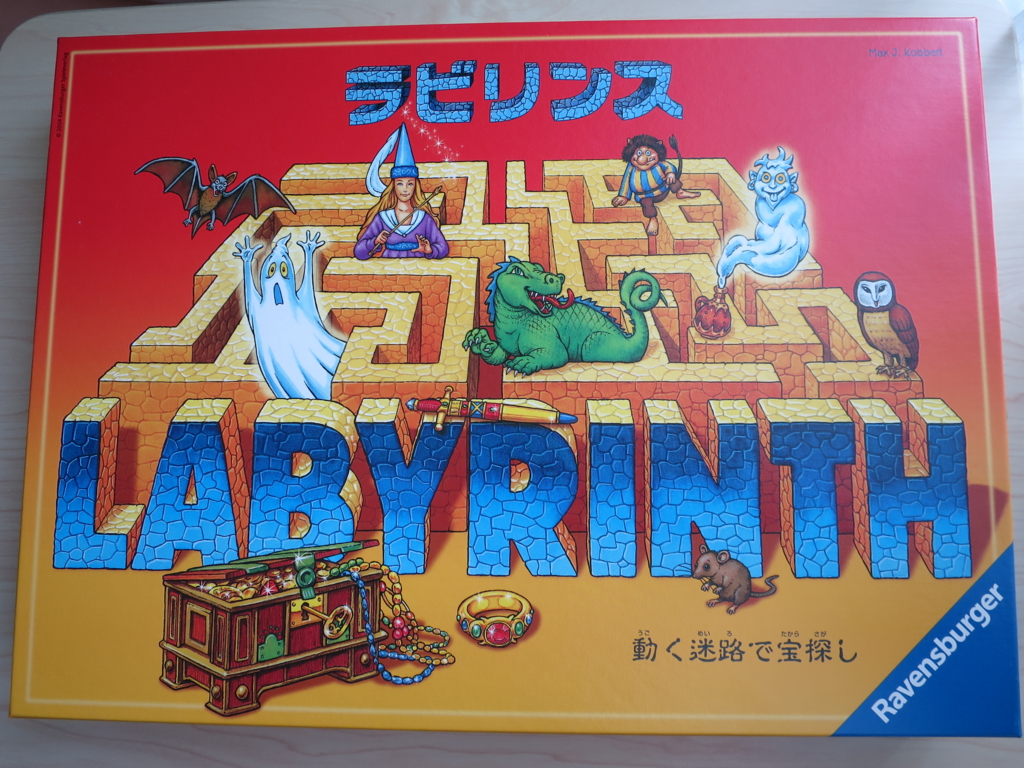

そんな息の長いボードゲームのひとつ、動く迷路「ラビリンス(Labylinth)」です。最初に登場したのは、今から30年前の1986年。毎年数百もの新作が発売される中で、これまでずっと生き残っていきたゲームです。

動く迷路での宝探し

内容物

大き目の箱のなかには、以下のものが入っています。ボードはなかなかしっかりした感じ。

・迷路ボード

・迷路タイル33枚

・宝物カード24枚

・駒4つ

準備

宝物カードを均等に配り、手元で裏向きに重ねておきます。好きな色の駒を選び、四隅のスタート地点に配置します。

迷路ボードの空きスペースに、迷路タイルを裏を向けた状態で置いていきます。全部埋め終ったら(1枚余りますが)迷路タイルを表に向けます。最初の迷路の完成です。

ゲームの流れ

宝物カードの一番上を各自こっそり確認します。それが最初に目指す宝物です、迷路を移動して今いる場所から、この宝物のところまで到着するのが目的です。

順番が来たら、目的の宝物まで進むため行動として、「1.タイルを挿入する」「2.駒を移動させる」を行います。

宝物のある場所まで到着したら、宝物を手に入れたことになり、カードを公開し、今度は次の宝物カードに進みます。

青プレイヤーは「宝箱」を目指すため、下からタイルを入れました。

通路ができ、進むことができました。

勝敗

宝物を全部手に入れて、さらに、スタート地点に戻ることができたら勝利となります。

道は自分で切り開け

よほど運がよくない限り、宝物にいたるまでは行き止まりばかりで、簡単には到達することができません。迷路をいかに変えてルートを作っていくかが考えどころです。

しかしながら、迷路をルートを変えれるのは自分だけではないので、それも想定して動く必要があります。特徴的なのが宝物を全部とり終わったとき。スタート地点へ、帰るまでが遠足となりますが、ゴールさせまいと他のみんなの妨害の的です。

他のプレイヤーの妨害で、押し出されてしまいました(この場合は迷路の反対側まで移動します)。

先読みする思考力と、臨機応変な対応力

「この迷路パネルを入れたら道がどうなるだろう」「あの宝物に進むには、どこに通路を入れたらいいだろう」など、今の状況から今後の展開を読んでいく考える力が必要となります。

また、「こんなルートで行こう」と思っていても、他のプレイヤーの迷路パネルで、いとも簡単に計画は崩れてしまいます。特に4人で遊ぶときは、自分の後に3回も迷路が変わるので、順番が来る頃にはさっきと全然違う迷路になることも。そんな状況でも新たなルートを探す対応力も必要です。

子どもの知育教材では迷路が筆頭にあがってきますが、これに変化の要素が加わった迷路のラビリンスはなかなか思考力のトレーニングになりそうです。さすが30年も生き残ってきただけはあるというゲームバランスで、迷路が好きな子どもとファミリーで楽しめると思います。

| 項目 | 公式表記 | コメント |

|---|---|---|

| 年齢 | 8歳以上 | さわるだけなら5歳くらいから |

| 時間 | 20分 | 考え出せばもっとかも |

| 人数 | 1-4人 | からみある2人以上がおすすめ |

| 項目 | 評価 | コメント |

|---|---|---|

| ルールの易しさ | ★★★☆☆ | 迷路が出来れば簡単 |

| 大人も楽しい | ★★★☆☆ | 普通に楽しい |

| 2人でも楽しい | ★★★★☆ | 2人でもできる |

| 総合評価 | ★★★☆☆ | 古典的な名作 |

- 出版社/メーカー: カワダ

- メディア: おもちゃ&ホビー

- クリック: 6回

- この商品を含むブログ (5件) を見る